|

优点与缺点并存——试用SONY T3 前文念叨了不少新名词新技术,目的只有一个,就是让大家快速的了解3D显示技术的前世今生和各种技术的优劣对比,这样在把玩T3的时候就会有的放矢,更容易了解T3所带来的颠覆性显示革命。 首

先来说说佩戴。T3的重量和T2只相差10g左右,理论上佩戴感受区别不大,和T2一样,T3取消了鼻梁支撑。借助全新设计的头带和额头支撑,我们可以将

机身的重量更分散的分布于额头以及头顶。T3配置了上下共计三片遮光罩,用于外部光线较强的时候遮挡环境光使用。在使用底部遮光罩的时候,还是会有部分重

量压到鼻梁上,看完一整部电影后,发现鼻梁已经被压红了。其实T3的问题不在于重量多少,而是重心如何分布。如果能将部分电路和重量挪到脑后,或者在脑后

增加一个配重,那么T3显会变得稳定和舒适,同时也不需要频繁调整。小编观察了一下,认为此方案完全可以自行DIY,同样觉得T3头重脚轻的朋友不妨自己

动手:在下图头枕附近增加一根直接连到下部头环的绷带,然后下部头环增加一些重物。 SONY宣传T3采用了新的目镜组,拥有面积更大的甜区,我实际佩戴下来,觉得甜区之内画面的锐利程度很不错,边缘清晰度和几何形变都很好。但是能全屏合焦的范围仍然有限,所以佩戴的稳定性依旧重要。 近

视玩家最为关心的屈光度调节依旧欠奉。SONY官方的说法是1,增加屈光度调节会降低画质;2,机身支持眼镜。真正用一段时间后,我个人觉得对戴眼镜的用

户来说想玩好T3压力还是蛮大的。好在早在T2时代就有玩家提出了相当有创意的解决方案:额外配一副镜片,然后用3M双面胶粘到T3目镜组前面。 而对于视力正常的人来说,T3的目镜提供的合焦点距离略近,的确不适宜长时间佩戴,如果下一代透镜组能设计成和焦点为无穷远就开心了。 试

用过程中小编遭遇了一个意外尴尬。我们都知道人类有个生物级别的“光学防抖系统”——前庭效应,在使用传统显示器的时候,由于显示器固定不变,所以我们如

何晃动头部,前庭效应都会帮我稳定视线到显示器,不会出现眩晕或者画面模糊的现象,T3与传统显示器完全不同,它的屏幕和人眼的相对位置几乎固定不变。所

以此时前庭效应完全起了反作用,如果有晃脑袋、抖腿的毛病,眼球会根据习惯来转动补偿头部震动,不消说,你会很快像晕车一样难受。另外因为重心的原因会不

由自主的低头,很难保持头部平行向前的姿势。所以如果让我选择几个观赏姿势,我认为有一个能让脑袋后仰45度的沙发最合适不过了;第二个可行的姿势则是平

躺在床上——后夹具稍微有点硌;第三个是胳膊肘放在桌面上,双手扶住T3和脑袋,让它别乱动。如果这些手段都抑制不住你晃脑袋的欲望,请出门左转买台大电

视吧。 为了兼容PC游戏,T3底部的遮光罩可以拆掉,此时用户可以用眼睛的余光看到键盘,以便操作。这种姿势经过测试一样存在前庭效应干扰。所以说如果想用T3玩PC游戏还是要找个稳定点的桶椅来固定脑袋。手柄类游戏应该不存在这个尴尬。 第

二个意外尴尬来自湿度。在配置所有遮光罩的时候,T3有着非常好的环境光隔离能力,关掉电源能感受到的只有一片漆黑,能轻易让用户沉浸在画面之中。可是全

封闭遮光罩也会影响空气流动,这样在这样一个狭小密闭的空间里,出汗的水汽很快就会在目镜组上凝结,严重影响图像清晰度,乃至失去可用性。所以如果你是易

出汗的体质或者刚刚出浴,建议还是拆掉所有的遮光罩吧。希望下一代产品能加入主动换气技术以提高舒适度。 菜单和设定方面 T3的音量调整位于左侧眼角位置,菜单键和电源开关则集中于右边眼角位置,均可用拇指方便操作。按键凹凸感很强,拿手一摸就知道该怎么用。缺点是位置太人体工程学,手指扶眼镜的动作也有可能误触按键。 每次开机后,T3都会强制重新设定瞳距,设定方式和前代产品没有区别,用眼部底部的滑动条来设置,左右眼可分别设置,按画面指导来操作就好。 在接下来的操作中,只需要观察屏幕,左侧和右侧屏幕会分别显示不同内容,如果用户不能看到一个横线上重合三个竖线,则意味着并不适合使用T3。 接下来确认此条提醒就算正式配置完了T3, 和前代没什么区别。 对于头戴式显示器,拍摄屏幕画面颇有难度,单反镜头反而不行,我采用一台小数码来完成,由于很难精确对准光轴,所以画略显粗糙,边角失真也较大,我保证,佩戴正确的T3显示效果远好于文章中的屏摄画面。 这

组图片很能说明问题。相机的广角端视角大于45度,所以屏幕边缘也在画面之内,但是在照片中,我们无法区分面板的边缘,这就是OLED核心的优势之一——

纯净的黑色背景。拍摄完所有的屏摄之后,发现多数场景我们都能获得绝对的黑色环境,只有甜区之外的个别角度能发现微小的透镜散射光晕,下图的光晕我并不确

定是来自何方,也可能是来自相机镜头。实际观看就很难注意到。 菜

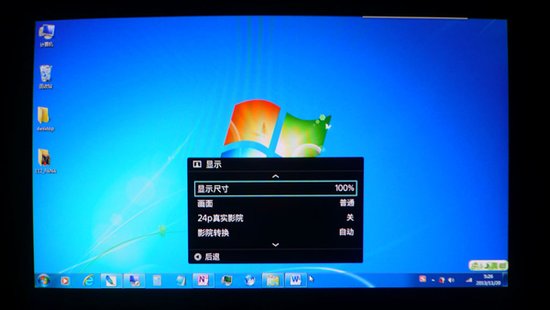

单默认是3d效果的,简约加震撼,无论是在桌面还是正在看3d电影,菜单都是浮现在屏幕前方很远的地方,科技感十足,也是最好的3D效果展示。进入画面

后,快速的浏览了一下菜单。从屏摄中可以看出,菜单组织方式和前代产品差异较大,这是由于应用新的信号处理电路而带来的区别。 3D

模式中除了可以设置是否自动切换HDMI

3D之外,也提供上下分屏和左右分屏两个“传统”的分屏3D显示模式,对老设备提供了有限的支持。有关这方面的技术解释,前文有大篇幅的讲解,这里我只说

下结论:T3工作在左右分屏模式下视频源的分辨率会被压缩,导致实际观赏效果欠佳。所以要体验完美3D,必须使用HDMI1.4标准的播放器和显卡。 画质菜单下的选项多达18个,对于用户来说,全面摸索一遍需要耐心。其中还有有趣的画面转换功能,可以再现环幕影院的弯曲效果,包围感更强,从而更加接近真实影院的观赏体验;

在画质设定中,比较重要的选项包括如下内容: 1、面板驱动模式 面板驱动模式支持清晰和标准两个选项,使用清晰驱动模式会插入黑帧,直观印象就是亮度稍微下降,但是对比度和高速画面都得到了提高和改善,同时一些对频率比较敏感的人会感觉到画面有些闪烁,建议在播放动作片和玩FPS游戏的时候打开,而文艺片,浏览照片的时候关闭。 2、清晰黑色 是第二个对画面影像较大的设置。我建议直接开到6最大,这样亮度有一点损失,好处则是任何需要显示纯黑内容的时候都是真正的黑色。

3、显示尺寸/过扫描 在NV系统里,SONY T3会直接以满屏的方式显示HDMI信号,也就是我们早年常说的点对点模式。我的ATI笔记本显卡,无论是否打开T3内置的过扫描功能,显示面积都略小一圈。

显示尺寸则是独立于过扫描外的一个功能。它允许更改画面尺寸,或者说“视角”比较合适。支持4种屏幕尺寸选择,最小尺寸为等效525英寸,最大为等效750英寸。

这两项功能引出了一个相当现实的疑问,我们都知道面板是固定不动的,所以所有和显示面积相关功能其实都是等比缩放。那就带来一个疑问:对于T3来说到底什么样的显示面积是真正的点对点?理论上除了点对点外的任何显示尺寸都会降低画质。 带

着问号我试验了这些设置,发现在输入720P的时候,所有设置都没有明显可闻的画质下降,甚至包括ATI的非满屏输出。这样的结果令人大跌眼镜,也很容易

联想到面板分辨率可能远远不止720P这么简单。考虑到T3本身支持1080P信号输入,顺便测试了一下,发现1080P可以正常显示,除了桌面字体不够

清晰以外,图形显示效果还是可以接受的,并且的确比720P的信息量大些。由此两点可得出一个推论——SONY官方参数中的面板描述只有720P很保守,

实际分辨率可能介于1080和720之间,至于为何不需要精确点对点就能获得好效果,我只能理解为物理分辨率足够大、像素排列较科学、驱动电路足够好这几

点了。

24P真实影院 其

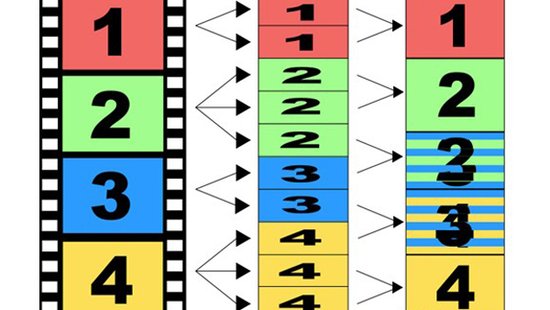

实这个功能不是每个人都能体会得区别。为何存在这个设定其实也是一个历史遗留:很多胶片电影的录制帧数就是24帧,意味着1秒内有24张图片需要显示,他

们间隔的时间都是1/24秒,回放刷新率最好是24的整数倍:24,48,72等等;电脑、电视等产品的主流刷新率是

50,60,75,85,100,120等。这就意味着真正的24P片源在家用设备上播放的时候,永远有很多静态图卡在两帧之间的时间点,这会导致画面的

抖动和不流畅,你看,48和50,72和75,差这么一点点就麻烦一大堆,当年定制技术标准的人太短视了。能支持24帧同步显示无疑在理论上就避免了这个

麻烦。可现实观赏的时候,这个影响微乎其微,如果不强迫自己寻找破绽绝大多数人都不会意识到。(此选项需要播放设备输出1080p或720P

24hz信号)

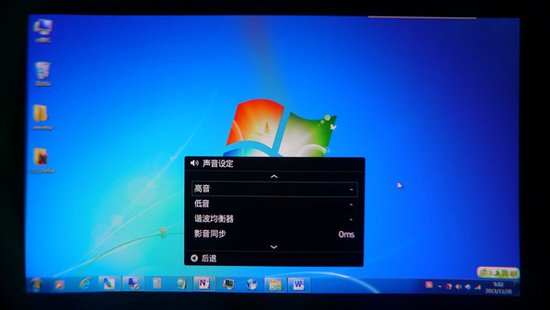

声音方面同样提供了数种选项,以下是屏摄图片。有关音质评价,我认为尚可,毕竟搭配的耳机也有相当的素质,但是个人觉得信噪比还有提高的余地。

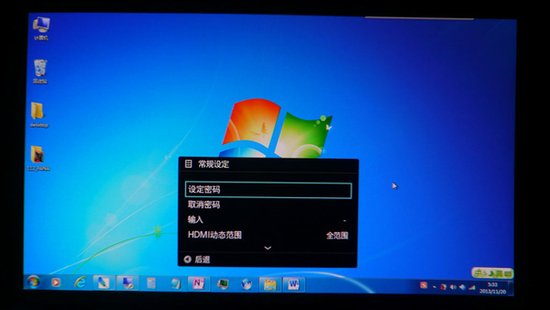

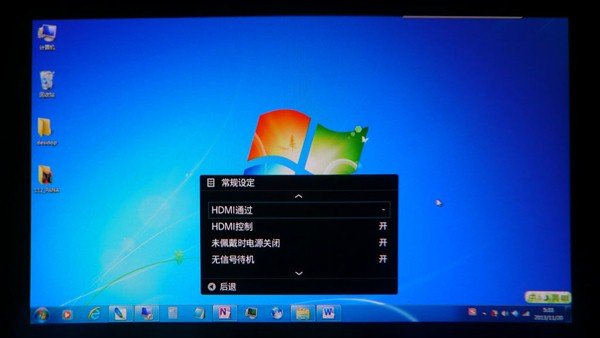

除此之外,机器本身提供的常规设定种类也不少,好在多数是设置一次后就不会再变动的功能,值得注意的是,不少功能和HDMI集线器相关,包括声音系统部分解码也是通过集线器完成的。这意味着如果使用MHL连接,可能声音解码的种类支持会受到影响。

画质体验 技

术解析环节中,我们提到OLED面板是继等离子技术以后最被发烧友所期待的显示技术之一,它的优点是目前液晶技术无法达到的,如响应速度、黑色的纯净度,

最大亮度,以及颜色的浓郁程度等等。这些优点在sonyT3上表露无遗,我并不喜欢用“一耳朵的区别”这种说明来形容音响器材,对于配置了OLED的T3

来和电视对比,又觉得用“一眼”的区别来形容很恰当。 首先说说第一印象。佩戴并设置好

瞳距后,进入系统桌面,感觉上视线是平行射到一个很远的地方才汇聚,所以直观印象就是在看远处立着的一个面积巨大的屏幕。但是对焦方面,我认为T3没有调

校到一个很远的地方,所以晶状体的括约肌还是在紧张状态,无法完全放松,这感觉上大概就是视差告诉我屏幕在二三十米外,但是聚焦告诉我屏幕撑死了在两三米

外。所以需要一点“想象力”。好在多数时候大脑判断距离是通过视差,聚焦的影响因素略小。外加屏幕照在脸上的反光会微微照亮侧面的部分空间,反而营造了一

种在影院的纵深感,而且是位置很不错的座位哦。视角方面45度对于我来说并无不适,观看桌面挪动鼠标从屏幕的一头挪像另一头,眼珠也是要跟着动一动的,如

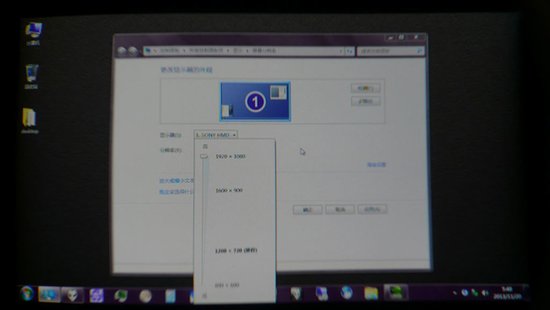

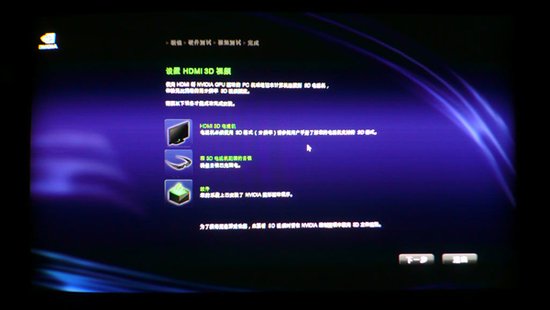

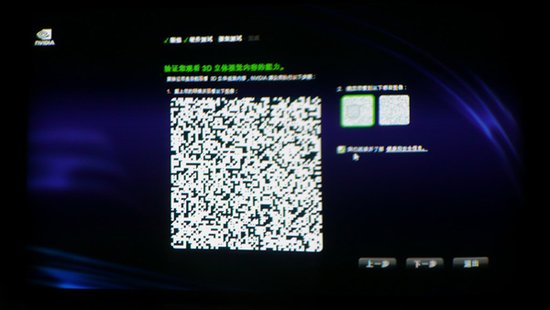

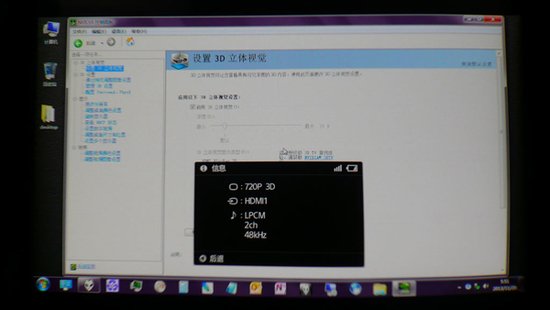

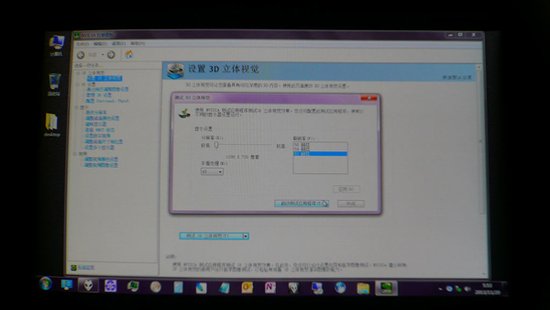

果你觉得太大,前文提到的菜单和过扫描都可以几乎无损画质得减小最大视角。 本人用NV显卡台式机启用3D模式,首先要有3D vision驱动,然后根据说明来设置3D显示模式,设置好后T3和NV 660Ti会直接改用720P 3D传输模式,即使是2D桌面下也是如此。 HDMI设置里没有T3的直接选项,但是可以用HDMI 3D电视机直接替代。

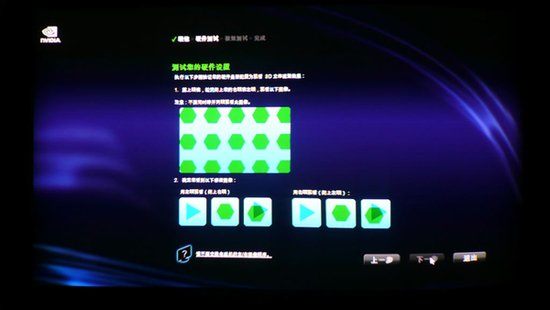

然后告诉设置向导你的左右眼分别看到了什么画面。我这里左边是六边形,右边是三角形。

选择好以后下一步。

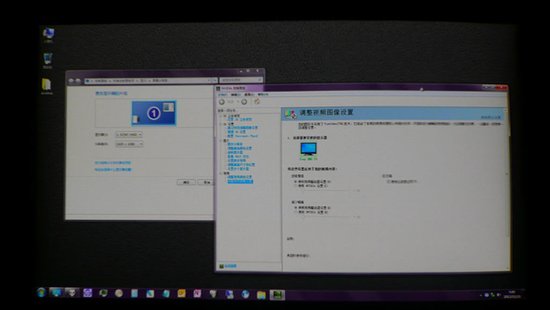

会有一个测试页面来检测是不是能看到一个浮在噪点上面的立体方块,答案是能,不过拍照片显然是拍不到的了。

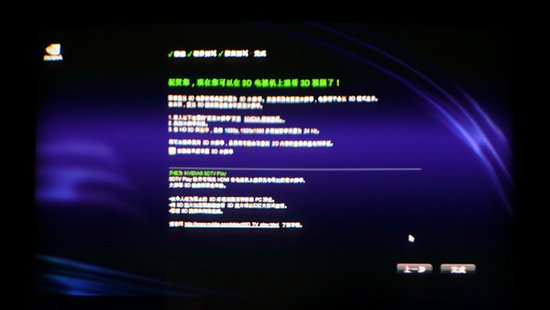

最后完成。

设置好后回到主驱动,可以看到3D立体视觉选项已经打开了。T3的信号源也表示输入的是720P 3D信号。

作为PC用户,不妨顺手用NV提供的3D演示程序先热热身:

在这幅画面中,所有的场景都是建立在立体显示上的,T3的效果相当明显,NV LOGO各种破墙而出。

随

手浏览了一些照片和效果图,不得不说,即使没有3D和头戴等等等等诸多科幻要素在内,仅仅作为一台普通显示器来评论,T3的画质也是专业级别的,尝试了一

些纯色图,设置成对比度较大的设定后,白色瞎眼,黑色也瞎眼,画面纯净的很,显示颜色复杂的图片,感官上没有任何偏色和个性在内。非要拿出之前的显示技术

来对比,我感觉有那么一点点像一台校过色的G400或者eizo专业级显示器,配置好遮光罩,关了灯摆在眼前一样。这几个参数单拿出来做台显示器,市价卖

个万八千我不会感到奇怪。 再说说目镜组。目镜组经过了改进,但是和所有镜头一样,边缘

成像和中央成像是不可能没有区别的,只是这种区别我认为尚能接受,在最中心的位置观赏我认为边缘的几何失真近似于早年的纯平crt,但是锐度损失,就稍微

大了点。如果光轴没有对准瞳孔,那什么事情都可能发生,屏幕只剩下一半,边缘失真,锐度归零什么的都有可能。所以还是那句话,画质没问题,佩戴一直是难

题。 比如下图,在正确佩戴的时候,边角清晰度是一样的,但是拍照更难掌握,稍微偏移一点,右上角就已经糊掉了。

3D

模式:我们希望用户尽量使用HDMI 3D

720P视频流连接T3,之前提到的上下左右3D,不在讨论范围内,因为会有分辨率损失。我知道的任何一种共用面积的3D技术,都会损失画质,如前文技术

详解中提到的,除了极个别的技术以外,所有屏幕打开3d模式你都有立竿见影的画质下降体验的改变:突然闪屏、大面积色差、亮度暴降什么的不一而足。唯独

T3因为T3拥有两片OLED屏幕的缘故,避开了这个麻烦,所以在2D和3D模式中画质印象是没有任何区别的,都足够明亮、鲜艳、中性。唯独不同的恐怕就

是画面中的人物突然走了出来,在微光照亮的“影院”里上演一出出好戏。这可真是了不起的体验。很难用语言来向别人描述这种震撼。原谅我词穷,我觉得用“不

可与夏虫语冰”用在此处能稍微抒发一下我的心情。 第一组视频,非蓝光的左右分屏技术,无法开启HDMI 3D传输模式,只能使用T3内置的左右分屏功能,打开后横向分辨率明显变差。

另外两部电影则是蓝光原盘,使用TMT3+3D插件播放。均可直接开启3D模式,第一部还算是效果一般的3D恐怖片,怪兽学院则相当不错,从头看到尾,一下子就“沉浸”了

在

观看电影的时候,我个人觉得是不是1080P并不重要,3D和面板特性带来的代入感远远超过分辨率提升所带来的感观刺激。在3D游戏中,我却得到了截然不

同的体验,就是迫切的希望下一代产品能支持1080P。作者不是主机党,不太了解主机上的游戏对分辨率的依赖度高不高,不过PC上1080P和720P玩

游戏完全是两个世界。尤其Crysis这类,说实话反而觉得1080P的显示屏享受会更高一些。还有一点点不开心的是720P3D游戏相当吃资源。显卡杀

手再度秒了哥的660Ti。想玩儿PC立体高清游戏,出门右转买新电脑吧。 抱怨完毕

后,看看表现如何。大部分游戏都可以正确的按照驱动的设置来输出3D信号,Crysis3这种,在驱动设置好的前提下直接就打开了3D效果。Crysis

系列就是典型的玩过1080P后就回不到低分辨率的游戏之一,所以立体效果上虽然好,画面的信息量反而有所下降。

盲

操作和无线视频问题:不光是电脑,碟机,电视机都需要按遥控器,除了摘掉底部遮光板以外,SONY提出了完整解决方案,就是HDMI控制,利用T3的菜单

键来操作视频源,不少正经的HDMI家用设备都支持。可惜作者家里没有相容设备,此项测试被放弃。还有一个大家感兴趣的话题是无线视频连接。经过试用,我

个人认为无线视频的延迟几乎没有,可以用来玩游戏,播放影片更不需要考虑无线延迟问题。距离方面7米是个极限值,另外不要想着信号穿墙了,试验了一下,直

接黑屏。看来大码率的3D无损视频对信号强度要求很高。有朋友妄想带着无线满房间跑上厕所什么的,我还是奉劝打消这个念头吧,一是信号的确没能力穿来穿

去,二是眼睛捂那么严实,不怕脚趾头踢到凳子腿么?

移动视频 T3W

配上伺服盒的体积尚可接受,SONY也提供了便携包,待机够用,视频源也蛮丰富的,一切都很美好,但是不要别忘记,SONY

T系列讲究的是沉浸式体验。它没法像随身听一样,边走路边欣赏,只能找一个相对稳定的环境——比如候机厅、飞机上、动车上来使用。甚至长途客车和地铁,我

觉得都会被前庭效应搞到晕车,所以如果你是长期飞来飞去的商务人士,T3W可以拿来用,如果你是坐地铁上班的上班党,还是算了吧。善意的提醒一句:候机的

时候别太“沉浸”以至于误了飞机,我完全相信T3有能力让你忘记时间,甚至忘记自己还在候机室。 索尼HMZ-T系列给我们带来了什么? 索

尼HMZ-T系列是看起来和用起来都很科幻的东西,甚至完全不像一款大众化的产品,不过它切切实实地进量产并进化了三代,你可以认为T1是SONY对于头

戴显示民用化的一次尝试,到了T3就已经设计目的明确,效果出众,甚至可以形容为物有所值,行文至此,我觉得大家应得到一个同样的结论:T3已经打开了通

向另一个世界的大门,要不要迈进去全看你自己的想法。如果你觉得你需要的就是目前最真实的3D显示技术,甚至仅仅是完美的视频画质和私人影院空间,我都觉

得T3是必备选项,那些小毛病不应该变成放弃T3的理由。但是如果你想要一个完美无缺的产品,我觉得以下改进可能出现在T4身上,现在要做的就是把预算存

进银行,然后围观购买T3的朋友沉浸在3D大片、立体游戏里无法自拔。

下面这些是仍然需要改进的地方: 支持开放无线视频传输规格,以支持更多的移动播放设备,取代MHL有线链接。 集线器同时支持多个眼镜,就能满足多人同时观赏的需要。 屈光度调节(这样近视眼才能直接用)。 超高分辨率,比如4K。 不会聚积水汽。 流畅的菜单和一键切换模式的快捷键 |